Wüstenwanderung durch Jordanien

Berge, Wüste, Steine – Jordanien ist ein Land voll unberührter Natur, voller Abenteuer und geheimnisvoller Schönheit. Hier ist happinez-Redakteurin Gertje Krumbholz dem Himmel so nah wie noch nie. Sie erkennt, welch großes Glück das schlichte Leben birgt. Und verliert ihr Herz an die überwältigende Schönheit der Wüste.

Die Wüste ruft

Steine, überall Steine. Ich bleibe stehen und schaue mich um: Einen Weg gibt es nicht. Beim Gehen muss ich mich so konzentrieren, dass ich meinen Blick kaum vom Boden lösen kann. Jetzt aber lasse ich ihn schweifen und sehe mich um: Steine und Berge. Wohin gehen wir eigentlich?Mit Händen und Füßen frage ich Ibrahim, der unsere kleine Gruppe führt. „Irgendwo da hinten liegt das Camp“, sagt er und beschreibt mit seinem Arm einen weiten Bogen. Dann holt er die kleine Flöte heraus, die er sich aus einem Plastikrohr geschnitzt hat, und spielt, während er weitergeht. Ich schmunzle in mich hinein und folge ihm. Es gibt ein Ziel. Ich weiß nicht, wie weit es weg ist, kann nicht einschätzen, ob meine Kraft reicht, um dort anzukommen – aber all das ist jetzt egal. Jetzt zählt nur der nächste Schritt, der nächste Stein, der nächste Berg...

Abenteuer Felswüste: die Steine & ich

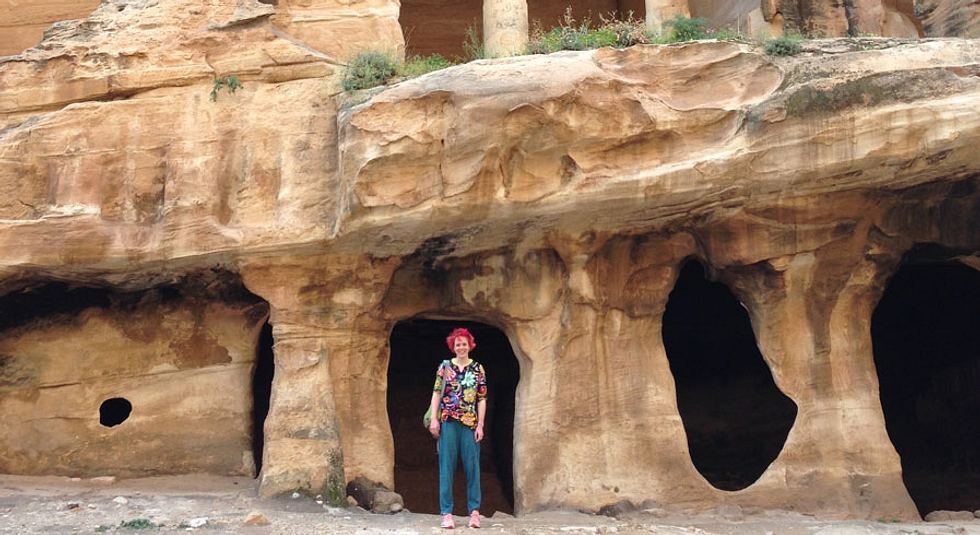

Ich bin in Jordanien. In diesem kleinen, weitgehend unbeachteten Land, das eine wahre Oase des Friedens in der so unruhigen Nahost-Region ist. Im Land der Wüstenschlösser und des Jordans – dem Fluss, an dem Jesus getauft worden sein soll. Dem Land, das sich das Tote Meer mit Israel teilt und mit der antiken Felsenstadt der Nabatäer eins der neuen sieben Weltwunder beherbergt. Dem Land, in dessen Wüste der dritte Teil der weltbekannten „Indiana Jones“-Filme gedreht wurde.Hier nehme ich an einer 12-tägigen Trekkingreise teil, die in Amman beginnt und in Akaba, am Roten Meer, endet. Die erste Etappe führt durch den Gebirgszug Wadi Araba, der sich südlich des Toten Meeres bis zu der weltbekannten Stadt Petra zieht. Von dort aus werden wir weiter ins Wadi Rum fahren – die berühmte rote Sandwüste Jordaniens.Doch so weit ist es noch nicht. Jetzt sind wir in der Steinwüste – und vor mir liegt ein Berg. Als wir früh am Morgen losgegangen sind, schien er noch so weit weg. Doch jetzt zeigt Ibrahim zum Gipfel: Da gehen wir hoch? Wieder kann ich keinen Weg erkennen. Und überhaupt: Schaffe ich das? Mein Adrenalinspiegel steigt. Schlagartig wird mir bewusst, dass ich keinerlei Erfahrung habe. Dass ich noch nie berggestiegen oder geklettert bin. Ich schaue an mir herunter und vergleiche mich mit den anderen. Meine bunte Pluderhose steht im Kontrast zu deren atmungsaktiven Trekkinghosen, meine leichten Laufschuhe zu ihren schweren Wanderschuhen, die bis über die Knöchel reichen. Ich trage eine kleine Umhängetasche, die anderen haben professionelle Wanderrucksäcke mit Trinkschläuchen auf ihrem Rücken. Immerhin habe ich die Hände frei, um mich festzuhalten – die anderen umklammern ihre Wanderstöcke.

Ich versuche, meine Anspannung zu verbergen, schiebe alle Zweifel weg und gehe los. Ibrahim singt, während er sich mit traumwandlerischer Sicherheit bewegt. Leichtfüßig springt er mit seinen Sandalen von Stein zu Stein – ich klettere mühsam hinterher und muss viel Kraft aufwenden, um mich hochzudrücken und an den Felsen festzuhalten. Manchmal wackelt ein Stein, dann schnellt mein Puls in die Höhe. Doch es dauert nicht lange, und ich kann zwischen wackeligen und festen Steinen unterscheiden. Und ich lerne, dass mich auch die wackeligen halten. Kein Grund zur Panik also. Ich lehne mich an einen großen Felsen und schaue mich um.Der Weg zum Gipfel kommt mir gar nicht mehr so weit vor. Doch plötzlich liegt ein steiler Abschnitt vor mir, voller loser Steine. „Geröll“, sagt jemand. Angst steigt in mir auf, ich stelle mir vor, wie ich keinen Halt finde, rückwärts wieder herunterrutsche. Mein Blick fixiert den großen Felsen, der nach dem Geröll auf mich wartet. „Das sind ja nur ein paar Meter“, denke ich, atme tief ein und gehe los. Schön ist es nicht. Meine Füße finden kaum Halt – permanent rutsche ich ab. Um trotzdem vorwärts zu kommen, mache ich viele kleine, schnelle Schritte. Fast wie ein Sprint fühlt es sich an – und schon ist der rettende Felsen da. Ich ziehe mich das letzte Stück an ihm hoch. Geschafft.

Wie mich die Berge der Wüste das Loslassen lehren

Als wir oben angekommen sind, atme ich durch, breite dankbar meine Arme aus und genieße den Windzug. Ich trinke einen Schluck Wasser, und Ibrahim zeigt mir, wo wir zu Mittag rasten wollen: hoch oben am Hang, wo der Fels Höhlen formt und Schatten spendet. Der Aufstieg ist steil.Ich versuche, nicht nach unten zu schauen, und ertappe mich dabei, wie ich schon jetzt an den Abstieg denke. Mir wird mulmig. Am Rastplatz ist der Felsüberhang so tief, dass ich mir den Kopf stoße. Gebückt klettere ich noch ein Stück weiter, bis ich einen guten Sitzplatz gefunden haben – was für eine Aussicht! Ibrahim balanciert unterdessen den Hang entlang, sammelt Holz und entzündet ein Feuer. Er hat Tomaten dabei und Zwiebeln, und schon bald vermischt sich ihr Duft mit dem des Wacholderholzfeuers. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen.Wir hocken uns um die Pfanne und tunken Fladenbrot in das Gemüse. Nie habe ich etwas Köstlicheres gegessen. Satt lehne ich mich an die Steinwand. Jetzt erst merke ich, dass ich verschwitzt bin und bestimmt auch staubig und schmutzig. Meine Handflächen sind zerkratzt von all den scharfen Kanten, an denen ich mich festgehalten habe. Kurz steigt Unwohlsein in mir auf: Wie sehe ich aus? Ist mein Gesicht voll Staub? Meine Kleidung schmutzig? Ich schaue in den kleinen Spiegel, den ich bei mir trage. Keine Spur von all dem. Beruhigt stecke ich ihn wieder ein. Auch die Sorge um den Abstieg war unbegründet: Ich bin schneller unten, als ich dachte. Als ich an diesem Abend vor meinem Zelt liege und in den Sternenhimmel schaue, nehme ich mir vor, endlich aufzuhören, mir Sorgen zu machen. Niemand zweifelt an mir – außer mir selbst.

Das Glück der rotsandigen Unendlichkeit

Nun ist es endlich so weit – unsere Tour führt uns in die Sandwüste – die Wüste, wie ich sie mir seit meiner Kindheit vorgestellt habe. Dort warten Kamele auf uns. Welch erhebendes Gefühl, auf ihnen zu thronen. Mein Kamel hält immer wieder an, um an den trockenen Büschen zu knabbern, die aus dem Wüstenboden sprießen, und ich staune darüber, dass das stachelige Kraut die weichen Kamellippen nicht verletzt. Nach zwei Stunden geht es zu Fuß weiter, und plötzlich komme ich mir ganz klein vor. Klein und unbedeutend angesichts der unendlichen Weite der roten Sandlandschaft und der gewaltigen Felsformationen, die das Tal des Mondes, wie das Wadi Rum auch genannt wird, beherrschen. Jemand macht ein Foto von mir, und es sieht aus, als stünde ich vor einer Filmkulisse. Wir begegnen niemandem. Manchmal sehen wir in der Ferne eine Staubwolke – das kann Sand sein, der von einer der gewaltigen Dünen herunterweht, erklärt uns der Guide. Oder es ist einer der wenigen Jeeps, die hier hindurchfahren.

Auch am nächsten Tag fesselt mich die Wüste. Ich kann nicht aufhören zu staunen. Das Wandern ist leicht, ich vergesse, dass ich laufe, und mein Blick verliert sich in der Unendlichkeit des roten Sandes. Am liebsten würde ich mich irgendwo hinsetzen und schauen – einfach nur schauen. Am letzten Tag fahren wir frühmorgens mit den Jeeps los – unser Ziel ist der Schabal Ram, der höchste Berg Jordaniens. Auf der Ladefläche ist es zugig, Sand dringt in jede Ritze der Kleidung. Wir verhüllen uns mit Tüchern, verstecken die Augen hinter unseren Sonnenbrillen. Die Jeeps kämpfen mit dem Sand, geraten immer wieder ins Schwimmen. Vereinzelt sind Reifenspuren zu erkennen, ich versuche, mir die Felsformationen einzuprägen, aber schon bald fehlt mir jegliche Orientierung. Wir sind allein – zwei Jeeps und die Wüste.Der Aufstieg auf den Berg dauert etwa zwei Stunden. Von oben sehen wir Saudi-Arabien, das nur 40 Kilometer entfernt ist. Von hier wirken die Jeeps wie Spielzeugautos, scherzhaft rufen wir nach unten und fragen nach Tee. Der Abstieg ist ein Kinderspiel, fast renne ich die letzten Steinhänge hinab. Es ist der letzte Berg meiner Reise, und ich bin traurig, dass es vorbei ist. Zum Trost gibt es Tee – die Fahrer haben unsere Rufe gehört.

Als ich einige Tage später in der riesigen Wartehalle des Flughafens sitze, komme ich mir fremd vor. All die Geschäfte, die unbequemen Sitze, die Leuchtreklame und die vielen Geräusche um mich herum stressen mich. Alles in mir sehnt sich zurück in die Wüste, zu den Bergen. Es ist, als seien die Steine meine Freunde geworden, die ich nun schmerzlich vermisse. Ich suche in meiner Tasche nach der zerbeulten Wasserflasche, die mich all die Tage begleitet hat, und entdecke den kleinen roten Taschenspiegel. Und mir wird bewusst, dass ich nie wieder hineingeschaut habe.